En la siguiente entrevista el escritor peruano y Premio Nobel, recientemente fallecido, pasa revista a su vida y su reconocida obra literaria

MARIO VARGAS LLOSA , EL ARTE DE LA FICCIÓN

A-

A

A+

Susana Hunnewell & Richard Augustus Setti

PRIMERA PARTE

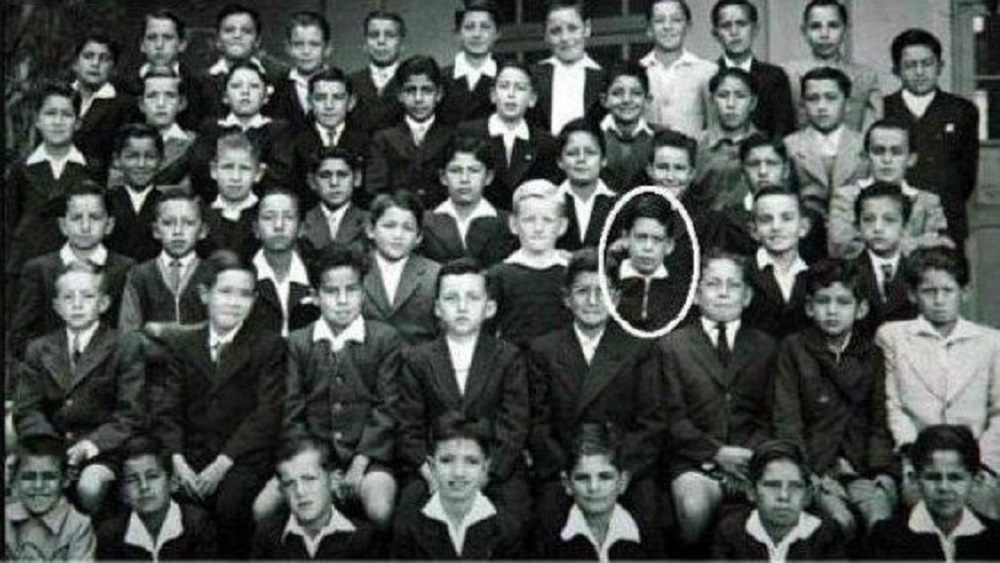

Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, un pequeño pueblo en el sur de Perú. Mientras aún era un bebé, sus padres se divorciaron y se mudó a Cochabamba, Bolivia, con los abuelos de su madre. En 1945 regresó a Perú, donde asistió a la Academia Militar Leoncio Prado y estudió derecho en la Universidad de Lima. A los diecinueve años se casó con su tía política, Julia Urquid Illanes, quien era catorce años mayor que él. Este primer matrimonio más tarde sirvió como tema para su novela La tía Julia y el guionista (1982). Después de terminar sus estudios en Lima, se exilió voluntariamente del Perú durante diecisiete años, durante los cuales trabajó como periodista y conferencista. Fue durante este período de exilio que comenzó a escribir novelas. El tiempo del héroe, la primera , se publicó en España en 1963 y está basada en sus experiencias en la academia militar.

Entre sus otras novelas se incluyen La ciudad y los perros, La casa verde (1963), Conversación en la catedral (1969) y La guerra del fin del mundo (1981), en una primera etapa

LA LECTURA

Eres un escritor reconocido y tus lectores conocen lo que has escrito. ¿Nos puedes contar qué lees?

En los últimos años ha sucedido algo curioso. He notado que leo cada vez menos a mis contemporáneos y cada vez más a escritores del pasado. Leo mucho más del siglo XIX que del presente. Me inclino quizás menos por las obras literarias que por los ensayos y la historia. No he pensado mucho en por qué leo lo que leo... A veces son razones profesionales. Mis proyectos literarios están relacionados con el siglo XIX: un ensayo sobre Los Miserables de Victor Hugo , o una novela inspirada en la vida de Flora Tristán, una reformadora social francoperuana y “feminista” avant la lettre. Pero también creo que es porque a los quince o dieciocho años sientes que tienes todo el tiempo del mundo por delante. Cuando cumples cincuenta, te das cuenta de que tus días están contados y de que tienes que ser selectivo.

Pero entre los contemporáneos que usted lee, ¿a quién admira particularmente?

De joven, era un apasionado lector de Sartre. He leído a los novelistas estadounidenses, en particular a la “generación perdida”: Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, Dos Passos, especialmente a Faulkner. De los autores que leí de joven, él es uno de los pocos que todavía significa mucho para mí. Nunca me ha decepcionado releerlo, como me ha pasado ocasionalmente con, por ejemplo, Hemingway. Hoy en día no releería a Sartre. Comparado con todo lo que he leído desde entonces, su ficción parece anticuada y ha perdido mucho de su valor. En cuanto a sus ensayos, la mayoría me parecen menos importantes, con una excepción quizás: «Saint Genet: ¿Cómico o Mártir?», que todavía me gusta. Están llenos de contradicciones, ambigüedades, inexactitudes y divagaciones, algo que nunca ocurrió con Faulkner., fue el primer novelista que leí con pluma y papel en mano, porque su técnica me asombró. Fue el primer novelista cuya obra intenté reconstruir conscientemente, intentando rastrear, por ejemplo, la organización del tiempo, la intersección entre tiempo y lugar, las rupturas narrativas y esa capacidad suya de contar una historia desde diferentes puntos de vista para crear cierta ambigüedad y darle mayor profundidad. Como latinoamericano, creo que me fue muy útil leer sus libros cuando lo hice, porque son una valiosa fuente de técnicas descriptivas aplicables a un mundo que, en cierto sentido, no es tan diferente del que describió Faulkner.Más tarde, por supuesto, leí con pasión a los novelistas del siglo XIX: Flaubert, Balzac, Dostoievski, Tolstói, Stendhal, Hawthorne, Dickens, Melville. Sigo siendo un ávido lector de escritores del siglo XIX.

En cuanto a la literatura latinoamericana, curiosamente, no fue hasta que viví en Europa que realmente la descubrí y comencé a leerla con gran entusiasmo. Tuve que enseñarla en la universidad de Londres, lo cual fue una experiencia muy enriquecedora porque me obligó a pensar en la literatura latinoamericana en su conjunto. A partir de entonces leí a Borges, con quien estaba algo familiarizado, Carpentíer, Cortázar, Guimaraes Rosa, Lezama Lima; toda esa generación excepto García Márquez. Lo descubrí más tarde e incluso escribí un libro sobre él: García Márquez: Historia de un decidido . También comencé a leer literatura latinoamericana del siglo XIX porque tenía que enseñarla. Me di cuenta entonces de que tenemos escritores extremadamente interesantes; los novelistas quizás menos que los ensayistas o poetas. Sarmiento, por ejemplo, que nunca escribió una novela, es en mi opinión uno de los más grandes narradores que ha producido América Latina; su Facundo es una obra maestra. Pero si me viera obligado a elegir un nombre, diría Borges, porque el mundo que crea me parece absolutamente original. Además de su enorme originalidad, también está dotado de una tremenda imaginación y cultura que le son propia. Y luego, por supuesto, está el idioma de Borges, que en cierto sentido rompió con nuestra tradición y abrió una nueva. El español es una lengua que tiende a la exuberancia, la proliferación, la profusión. Nuestros grandes escritores han sido todos prolijos, desde Cervantes hasta Ortega y Gasset, Valle-Inclán o Alfonso Reyes. Borges es todo lo contrario: todo concisión, economía y precisión. Es el único escritor en español que tiene casi tantas ideas como palabras. Es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo.

BORGES, NERUDA Y PAZ

¿Cuál fue su relación con Borges?

Lo vi por primera vez en París, donde viví a principios de los sesenta. Allí impartía seminarios sobre literatura fantástica y gauchesca . Más tarde lo entrevisté para la Oficina de Radio Televisión Francesa, donde trabajaba por entonces. Aún lo recuerdo con emoción. Después, nos vimos varias veces en diferentes partes del mundo, incluso en Lima, donde le di una cena. Al final me pidió que lo llevara al baño. Mientras orinaba, de repente dijo: «¿Crees que los católicos van en serio?». Probablemente no.

La última vez que lo vi fue en su casa de Buenos Aires; lo entrevisté para un programa de televisión que tenía en Perú y me dio la impresión de que le molestaban algunas de las preguntas que le hice. Curiosamente, se enojó porque, después de la entrevista —durante la cual, por supuesto, estuve sumamente atento, no solo por la admiración que sentía por él, sino también por el gran cariño que sentía por el hombre encantador y frágil que era—, le dije que me sorprendía la modestia de su casa, que tenía paredes descascarilladas y goteras en el techo. Al parecer, esto lo ofendió profundamente. Lo volví a ver después de eso y se mostró extremadamente distante. Octavio Paz me dijo que realmente le molestó ese comentario en particular sobre su casa. Lo único que pudo haberle dolido es lo que acabo de relatar, porque de lo contrario, solo lo he elogiado. No creo que haya leído mis libros. Según él, nunca leyó a un solo escritor vivo después de cumplir los cuarenta, solo leyó y releyó los mismos libros... Pero es un escritor al que admiro mucho. No es el único, por supuesto. Pablo Neruda es un poeta extraordinario. Y Octavio Paz no solo es un gran poeta, sino también un gran ensayista, un hombre que se expresa con claridad sobre política, arte y literatura. Su curiosidad es universal. Todavía lo leo con gran placer. Además, sus ideas políticas son bastante similares a las mías.

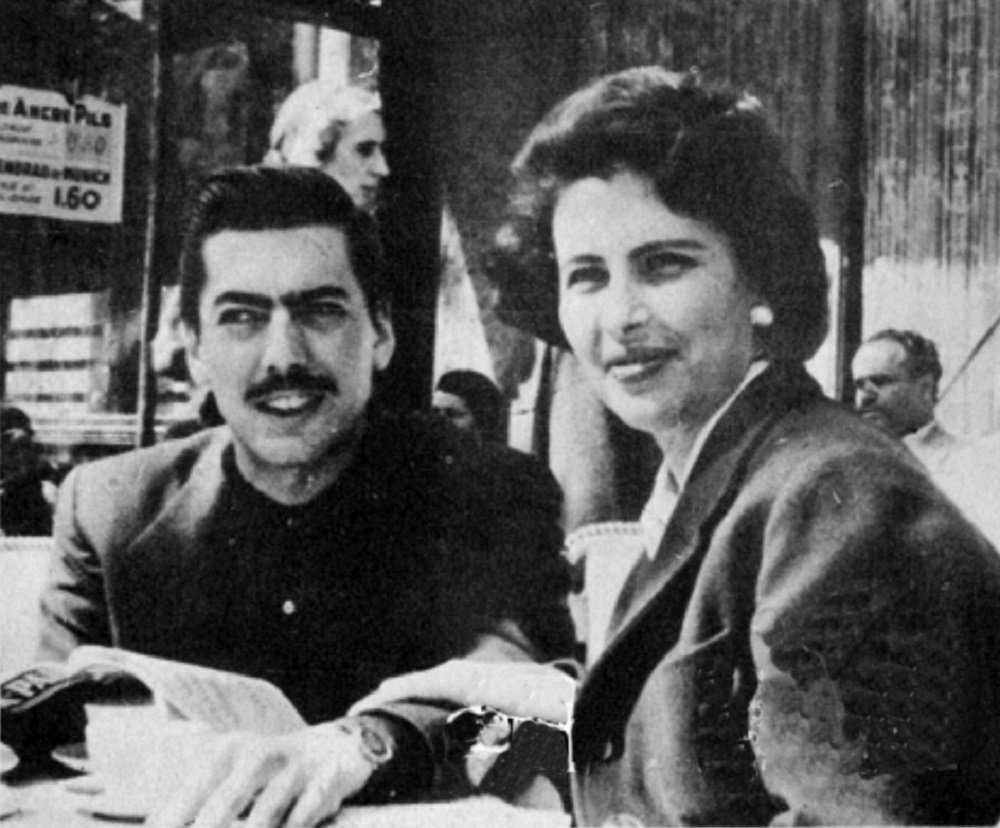

Mencionas a Neruda entre los escritores que admiras. Eras su amigo. ¿Cómo era?

Neruda adoraba la vida. Lo apasionaba todo: la pintura, el arte en general, los libros, las ediciones raras, la comida, la bebida. Comer y beber eran para él una experiencia casi mística. Un hombre maravillosamente agradable, lleno de vitalidad, sin contar sus poemas en alabanza de Stalin, claro. Vivía en un mundo casi feudal, donde todo lo conducía a su regocijo, a su exuberancia golosa por la vida. Tuve la suerte de pasar un fin de semana en Isla Negra. ¡Fue maravilloso! Una especie de maquinaria social funcionaba a su alrededor: hordas de gente cocinando y trabajando, y siempre una gran cantidad de invitados. Era una sociedad muy divertida, extraordinariamente viva, sin el más mínimo atisbo de intelectualismo. Neruda era justo lo opuesto a Borges, el hombre que parecía no beber, fumar ni comer jamás, de quien se habría dicho que nunca había hecho el amor, para quien todas estas cosas parecían completamente secundarias, y si las había hecho era por cortesía y nada más. Esto se debe a que las ideas, la lectura, la reflexión y la creación eran su vida, la vida puramente cerebral. Neruda proviene de la tradición de Jorge Amado y Rafael Alberti, que afirma que la literatura se genera a partir de una experiencia sensual de la vida.

Recuerdo el día que celebramos el cumpleaños de Neruda en Londres. Quería hacer la fiesta en un barco por el Támesis. Por suerte, uno de sus admiradores, el poeta inglés Alastair Reid, vivía en un barco en el Támesis, así que pudimos organizarle una fiesta. Llegó el momento y anunció que iba a preparar un cóctel. Era la bebida más cara del mundo con no sé cuántas botellas de Dom Pérignon, zumos de frutas y quién sabe qué más. El resultado, por supuesto, fue maravilloso, pero una copa bastaba para emborracharte. Así que ahí estábamos, borrachos todos, sin excepción. Aun así, todavía recuerdo lo que me dijo entonces; algo que ha demostrado ser una gran verdad con los años. Un artículo de entonces —no recuerdo de qué trataba— me había molestado e irritado porque me insultaba y decía mentiras sobre mí. Se lo enseñé a Neruda. En medio de la fiesta, profetizó: “Te estás volviendo famoso”. Quiero que sepas lo que te espera: cuanto más famoso seas, más te atacarán así. Por cada elogio, habrá dos o tres insultos. Yo mismo tengo el baúl lleno de todos los insultos, villanías e infamias que un hombre es capaz de soportar. No me libré de ninguno: ladrón, pervertido, traidor, matón, cornudo... ¡todo! Si te haces famoso, tendrás que pasar por eso. Neruda dijo la verdad; su pronóstico se cumplió por completo. No solo tengo un cofre, sino varias maletas llenas de artículos que contienen todos los insultos conocidos por el hombre.

EL VECINO DE BARCELONA

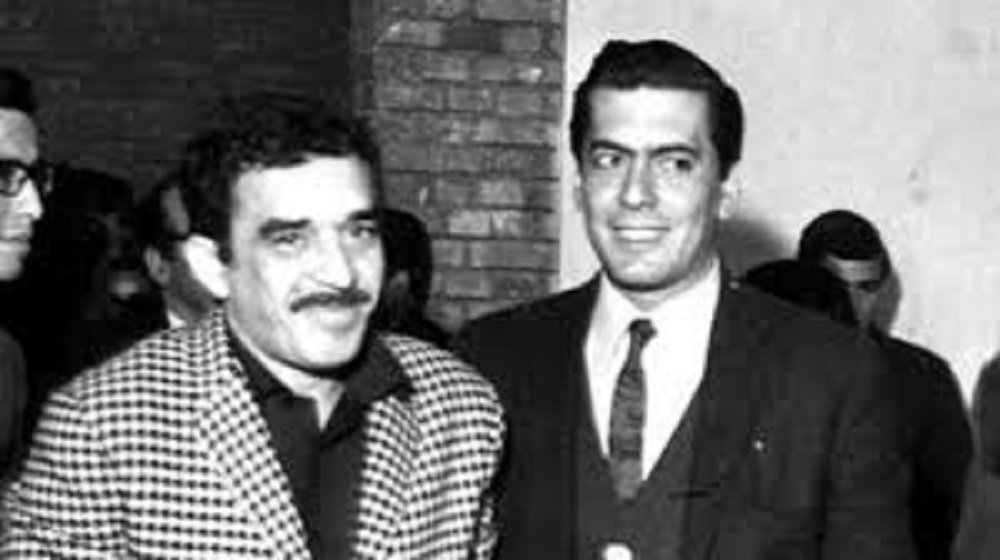

¿Y qué pasa con García Márquez?

Éramos amigos; fuimos vecinos durante dos años en Barcelona, vivíamos en la misma calle. Más tarde, nos distanciamos por razones tanto personales como políticas. Pero la causa original de la separación fue un problema personal que no tenía ninguna relación con sus ideas ideológicas, algo que tampoco apruebo. En mi opinión, su escritura y su política no son de la misma calidad. Digamos que admiro mucho su obra como escritor. Como ya he dicho, escribí un libro de seiscientas páginas sobre su obra. Pero no le tengo mucho respeto personalmente, ni por sus ideas políticas, que no me parecen serias. Creo que son oportunistas y publicitarias.

¿El problema personal que mencionaste está relacionado con un incidente en un cine en México donde supuestamente pelearon?

Hubo un incidente en México. Pero este es un tema que no me interesa abordar; ha generado tanta especulación que no quiero proporcionar más material a los comentaristas. Si escribo mis memorias, quizá cuente la verdadera historia.

¿Eliges los temas de tus libros o ellos te eligen a ti?

En mi opinión, el tema elige al escritor. Siempre he tenido la sensación de que ciertas historias se me imponían; no podía ignorarlas, porque, de alguna manera oscura, se relacionaban con algún tipo de experiencia fundamental; no puedo decir exactamente cómo. Por ejemplo, el tiempo que pasé en el Colegio Militar León cio Prado de Lima cuando era niño me generó una verdadera necesidad, un deseo obsesivo de escribir. Fue una experiencia extremadamente traumática que, en muchos sentidos, marcó el final de mi infancia: el redescubrimiento de mi país como una sociedad violenta, llena de amargura, compuesta por facciones sociales, culturales y raciales en total oposición y envuelta en batallas a veces feroces. Supongo que la experiencia influyó en mí; de algo estoy seguro es que despertó en mí la gran necesidad de crear, de inventar.

Hasta ahora, ha sido prácticamente igual con todos mis libros. Nunca tengo la sensación de haber decidido escribir una historia de forma racional y fría. Al contrario, ciertos acontecimientos o personajes, a veces sueños o lecturas, se imponen de repente y exigen atención. Por eso hablo tanto de la importancia de los elementos puramente irracionales de la creación literaria. Creo que esta irracionalidad también debe llegar al lector. Me gustaría que mis novelas se leyeran como yo leo las novelas que me encantan. Las novelas que más me han fascinado son las que me han cautivado más que por los canales del intelecto o la razón. Son historias capaces de aniquilar por completo todas mis facultades críticas, dejándome ahí, en suspenso. Ese es el tipo de novela que me gusta leer y el tipo de novela que me gustaría escribir. Creo que es fundamental que el elemento intelectual, cuya presencia es inevitable en una novela, se disuelva en la acción, en las historias que deben seducir al lector no por sus ideas, sino por su colorido, por las emociones que inspiran, por su elemento sorpresa y por todo el suspenso y misterio que son capaces de generar. En mi opinión, la técnica de una novela existe esencialmente para producir ese efecto: para disminuir y, si es posible, abolir la distancia entre la historia y el lector. En ese sentido, soy un escritor del siglo XIX. Para mí, la novela sigue siendo la novela de aventuras, que se lee de la manera particular que he descrito.

¿Qué ha pasado con el humor en tus novelas? Tus novelas más recientes parecen estar lejos del humor de La tía Julia y el guionista. ¿Es difícil practicar el humor hoy en día?

Nunca se me ha ocurrido preguntarme si hoy escribiré un libro divertido o uno serio. Los temas de los libros que he escrito en los últimos años simplemente no se prestaban al humor. No creo que La Guerra del Fin del Mundo ni La Vida Real de Alejandro Mayta, ni las obras de teatro que he escrito, se basen en temas que puedan tratarse con humor.

¿Y qué hay de Elogio de la Madrastra?. Tiene mucho humor, ¿verdad?

Solía ser "alérgico" al humor porque pensaba, ingenuamente, que la literatura seria nunca sonreía; que el humor podía ser muy peligroso si quería abordar problemas sociales, políticos o culturales serios en mis novelas. Pensaba que haría que mis historias parecieran superficiales y daría al lector la impresión de que no eran más que entretenimiento ligero. Por eso renuncié al humor, probablemente bajo la influencia de Sartre, quien siempre fue muy hostil al humor, al menos en su obra. Pero un día descubrí que para lograr cierta experiencia vital en la literatura, el humor podía ser una herramienta muy valiosa. Eso ocurrió con Pantaleón y el Servicio Especial. A partir de entonces, fui muy consciente del humor como un gran tesoro, un elemento básico de la vida y, por lo tanto, de la literatura. Y no descarto la posibilidad de que vuelva a desempeñar un papel destacado en mis novelas. De hecho, lo ha hecho. Esto también se aplica a mis obras de teatro, en particular a Kathie y el hipopótamo .

LA ESCRITURA

¿Puedes hablarnos de tus hábitos de trabajo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo nace una novela?

En primer lugar, es una ensoñación, una especie de reflexión sobre una persona, una situación, algo que solo ocurre en la mente. Luego empiezo a tomar notas, resúmenes de secuencias narrativas: alguien entra en escena aquí, sale allá, hace esto o aquello. Cuando empiezo a trabajar en la novela, trazo un esquema general de la trama —que nunca mantengo, modificándolo completamente sobre la marcha, pero que me permite empezar—. Luego empiezo a construirlo, sin la menor preocupación por el estilo, escribiendo y reescribiendo las mismas escenas, inventando situaciones completamente contradictorias...

Solía ser "alérgico" al humor porque pensaba, ingenuamente, que la literatura seria nunca sonreía; que el humor podía ser muy peligroso si quería abordar problemas sociales, políticos o culturales serios en mis novelas. Pensaba que haría que mis historias parecieran superficiales y daría al lector la impresión de que no eran más que entretenimiento ligero. Por eso renuncié al humor, probablemente bajo la influencia de Sartre, quien siempre fue muy hostil al humor, al menos en su obra. Pero un día descubrí que para lograr cierta experiencia vital en la literatura, el humor podía ser una herramienta muy valiosa. Eso ocurrió con Pantaleón y el Servicio Especial. A partir de entonces, fui muy consciente del humor como un gran tesoro, un elemento básico de la vida y, por lo tanto, de la literatura. Y no descarto la posibilidad de que vuelva a desempeñar un papel destacado en mis novelas. De hecho, lo ha hecho. Esto también se aplica a mis obras de teatro, en particular a Kathie y el hipopótamo .

LA ESCRITURA

¿Puedes hablarnos de tus hábitos de trabajo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo nace una novela?

En primer lugar, es una ensoñación, una especie de reflexión sobre una persona, una situación, algo que solo ocurre en la mente. Luego empiezo a tomar notas, resúmenes de secuencias narrativas: alguien entra en escena aquí, sale allá, hace esto o aquello. Cuando empiezo a trabajar en la novela, trazo un esquema general de la trama —que nunca mantengo, modificándolo completamente sobre la marcha, pero que me permite empezar—. Luego empiezo a construirlo, sin la menor preocupación por el estilo, escribiendo y reescribiendo las mismas escenas, inventando situaciones completamente contradictorias...

La materia prima me ayuda, me tranquiliza. Pero es la parte de la escritura que más me cuesta. En esa fase, avanzo con mucha cautela, siempre inseguro del resultado. La primera versión se escribe con auténtica ansiedad. Luego, una vez terminado el borrador —lo que a veces puede llevar mucho tiempo; en el caso de La Guerra del Fin del Mundo, la primera etapa duró casi dos años—, todo cambia. Sé entonces que la historia está ahí, enterrada en lo que llamo mi magma. Es un caos absoluto, pero la novela está ahí, perdida en una masa de elementos muertos, escenas superfluas que desaparecerán o escenas que se repiten varias veces desde diferentes perspectivas, con personajes diferentes. Es muy caótico y solo tiene sentido para mí. Pero la historia nace ahí abajo. Hay que separarla del resto, depurarla, y esa es la parte más agradable del trabajo. A partir de entonces, puedo trabajar muchas más horas sin la ansiedad y la tensión que acompañan a la escritura de ese primer borrador. Creo que lo que me encanta no es escribir en sí, sino reescribir, editar, corregir... Creo que es la parte más creativa de escribir. Nunca sé cuándo voy a terminar una historia. Una pieza que pensé que solo me llevaría unos meses, a veces me ha llevado varios años. Una novela me parece terminada cuando empiezo a sentir que si no la termino pronto, me va a vencer. Cuando he llegado al límite, cuando ya no aguanto más, entonces la historia está terminada.

¿Escribes a mano, a máquina de escribir o alternas?

Primero, escribo a mano. Siempre trabajo por la mañana, y de madrugada, siempre escribo a mano. Esas son las horas más creativas. Nunca trabajo más de dos horas así; se me acalambra la mano. Luego empiezo a escribir lo que he escrito, modificando sobre la marcha; esta es quizás la primera etapa de la reescritura. Pero siempre dejo algunas líneas sin escribir para que al día siguiente pueda empezar a escribir el final de lo que escribí el día anterior. Encender la máquina de escribir crea cierta dinámica; es como un ejercicio de calentamiento.

Hemingway utilizaba esa misma técnica de dejar siempre una frase a medio escribir para poder retomar el hilo al día siguiente...

Sí, él pensaba que nunca debía escribir todo lo que tenía en mente para poder empezar más fácilmente al día siguiente. Lo más difícil, siempre me parece, es empezar. Por la mañana, volver a tomar contacto, la ansiedad que eso supone... Pero si tienes algo mecánico que hacer, el trabajo ya ha empezado. La máquina empieza a funcionar. De todos modos, tengo un horario de trabajo muy riguroso. Todas las mañanas, hasta las dos de la tarde, me quedo en mi oficina. Estas horas son sagradas para mí. Eso no significa que esté siempre escribiendo; a veces estoy revisando o tomando notas. Pero sigo trabajando sistemáticamente. Por supuesto, hay días buenos para la creación y días malos. Pero trabajo todos los días porque, aunque no tenga ideas nuevas, puedo dedicar el tiempo a hacer correcciones, revisar, tomar notas, etcétera... A veces decido reescribir una pieza terminada, aunque solo sea para cambiar la puntuación.

De lunes a sábado trabajo en la novela en curso y dedico las mañanas de los domingos al trabajo periodístico: artículos y ensayos. Intento que este tipo de trabajo se mantenga dentro del tiempo asignado el domingo para que no interfiera con el trabajo creativo del resto de la semana. A veces escucho música clásica mientras tomo notas, siempre y cuando no haya música. Es algo que empecé a hacer cuando vivía en una casa muy ruidosa. Por las mañanas trabajo solo; nadie sube a mi oficina. Ni siquiera atiendo llamadas telefónicas. Si lo hiciera, mi vida sería un infierno. No te imaginas la cantidad de llamadas y visitas que recibo. Todo el mundo conoce esta casa. Lamentablemente, mi dirección se hizo pública.

¿Nunca abandonas esta rutina espartana?

Parece que no puedo, no sé trabajar de otra manera. Si empezara a esperar momentos de inspiración, nunca terminaría un libro. Para mí, la inspiración proviene del esfuerzo constante. Esta rutina me permite trabajar, con gran entusiasmo o sin él, según los días.

Víctor Hugo, entre otros escritores, creía en la fuerza mágica de la inspiración. Gabriel García Márquez dijo que, tras años de lucha con Cien años de soledad, la novela se escribió sola en su cabeza durante un viaje en coche a Acapulco. Acaba de afirmar que para usted la inspiración es producto de la disciplina, pero ¿nunca ha conocido la famosa “iluminación”?

Nunca me ha pasado. Es un proceso mucho más lento. Al principio hay algo muy nebuloso, un estado de alerta, una cautela, una curiosidad. Algo que percibo en la niebla y la vaguedad que despierta mi interés, curiosidad y emoción, y que luego se traduce en trabajo, fichas, el resumen de la trama. Luego, cuando tengo el esquema y empiezo a ordenar las cosas, algo muy difuso, muy nebuloso, aún persiste. La "iluminación" solo ocurre durante el trabajo. Es el trabajo duro el que, en cualquier momento, puede desatar esa... percepción agudizada, esa emoción capaz de traer revelación, solución y luz. Cuando llego al corazón de una historia en la que llevo tiempo trabajando, entonces sí, algo sucede. La historia deja de ser fría, ajena a mí. Al contrario, se vuelve tan viva, tan importante que todo lo que experimento existe solo en relación con lo que escribo. Todo lo que oigo, veo y leo parece, de una forma u otra, ayudar en mi trabajo. Me convierto en una especie de caníbal de la realidad. Pero para alcanzar este estado, tengo que pasar por la catarsis del trabajo. Vivo una especie de doble vida permanente. Hago mil cosas diferentes, pero siempre tengo la mente puesta en el trabajo. Obviamente, a veces se vuelve obsesivo, neurótico. En esos momentos, ver una película me relaja. Al final de un día de trabajo intenso, cuando me encuentro en un estado de gran confusión interior, una película me sienta muy bien.

Pedro Nava, el memorialista, llegó incluso a dibujar algunos de sus personajes: su rostro, su pelo, su ropa. ¿Lo haces alguna vez?

No, pero en ciertos casos sí elaboro fichas biográficas. Depende de cómo percibo al personaje. Aunque a veces los personajes se me aparecen visualmente, también los identifico por su forma de expresarse o en relación con los hechos que los rodean. Pero a veces un personaje se define por características físicas que tengo que plasmar en papel. Pero a pesar de todas las notas que se puedan tomar para una novela, creo que al final lo que cuenta es lo que la memoria selecciona. Lo que queda es lo más importante. Por eso nunca he llevado una cámara en mis expediciones de investigación.

Entonces, durante un tiempo, ¿tus personajes no guardan relación entre sí? ¿Cada uno tiene su propia historia personal?

Al principio, ¡todo es tan frío, tan artificial y muerto! Poco a poco, todo cobra vida, a medida que cada personaje establece asociaciones y relaciones. Eso es lo maravilloso y fascinante: cuando empiezas a descubrir que las líneas de fuerza ya existen de forma natural en la historia. Pero antes de llegar a ese punto, no es más que trabajo, trabajo y más trabajo. En la vida cotidiana, hay ciertas personas, ciertos eventos, que parecen llenar un vacío o satisfacer una necesidad. De repente, te das cuenta de exactamente lo que necesitas saber para la obra en la que estás trabajando. La representación nunca es fiel a la persona real, se altera, se falsifica. Pero ese tipo de encuentro solo ocurre cuando la historia ha alcanzado una etapa avanzada, cuando todo parece nutrirla aún más. A veces, es una especie de reconocimiento: Ah, ese es el rostro que buscaba, esa entonación, esa forma de hablar... Por otro lado, puedes perder el control de tus personajes, algo que me sucede constantemente, porque los míos nunca nacen de consideraciones puramente racionales. Son expresiones de fuerzas más instintivas en acción. Por eso, algunas cobran mayor importancia de inmediato o parecen desarrollarse por sí solas, por así decirlo. Otras quedan relegadas a un segundo plano, aunque no estuvieran destinadas a ello. Esa es la parte más interesante de la obra: cuando te das cuenta de que ciertos personajes piden más protagonismo, cuando empiezas a ver que la historia se rige por sus propias leyes, las cuales no puedes violar. Se hace evidente que el autor no puede moldear a los personajes a su antojo, que tienen cierta autonomía. Es el momento más emocionante cuando descubres la vida en lo que has creado, una vida que debes respetar.

THE PARIS REVIEW

THE PARIS REVIEW

Ver más artículos de Susana Hunnewell & Richard Augustus Setti en