La puesta en escena del dolor viral

DEL COLISEO AL ALGORITMO

A-

A

A+

Natchaieving Méndez

Su fallecimiento fue, tal como el título de la famosa obra de Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. Desde hace tres años, este militar retirado había ganado popularidad en las redes por las largas sesiones en directo en las que participaba como protagonista de actos violentos en contra de su humanidad.

De acuerdo con la periodista de El País, Carmela Ríos, estas vejaciones, además de sumarle alrededor de medio millón de seguidores, le hacían ganar 6.000 euros al mes, a lo que se le agregaban las donaciones que en las transmisiones en vivo le enviaban los espectadores, junto con peticiones como “estrangúlalo, quiero verlo morir”.

¿Entonces, quienes realmente son los victimarios del crimen de Pormanove?. Lógicamente los que golpearon y vejaron de forma directa al streamer francés. No obstante, si hablamos de financiamiento, permisividad de este contenido y autoría intelectual, incluso, de quienes compartieron “inocentemente” este maltrato ¿también no serían cómplices de un asesinato?. ¿Cuál es la regulación que se aplica a estas plataformas?. ¿No estaríamos en presencia de un suicidio?.

OTROS CASOS

El caso de este streamer francés no es el único. En 2013, una joven japonesa de 14 años, cuyo nombre en redes era Rorochan_1999, murió tras lanzarse desde un edificio durante una transmisión en vivo. Antes de su deceso, la adolescente mostraba comportamientos autodestructivos a través de sus publicaciones en la plataforma Twitcasting. Tiempo después, se conoció que tales maltratos que se propinaba respondían a las peticiones y a la presión de sus seguidores. Su deseo de volverse viral la llevó a ser estrella fugaz de un espectáculo sin retorno.

De este lado del charco también ocurre. En Venezuela, el pasado 26 de diciembre de 2024, María Elaine Herrera Bohórquez se prendió fuego durante una transmisión en vivo en TikTok. El ofrecimiento de una “ballena”, ícono virtual que equivale a 25 dólares dentro de la plataforma, llevó a esta joven de 23 años con discapacidad motora a cumplir el reto de encender parte de su franela. Lo que no previó fue que las llamas se salieran de control y le causaran quemaduras de segundo y tercer grado, que a los pocos días le ocasionó la muerte.

En sintonía con los hechos anteriores, un informe de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México difundido en mayo del presente año, alertó sobre el aumento de fallecimientos por el cumplimiento de desafíos virales. Para el momento, advirtió que al menos 48 muertes ocurrieron por retos como el Superman Challenge, el dusting con aerosoles, y otros retos físicos extremos. Igualmente, la investigación mencionaba intoxicaciones, fracturas, convulsiones y autolesiones en adolescentes que buscaban popularidad en redes.

Lo más lamentable de estos desafíos es que la mayoría tiene un reinado viral por pocos días o semanas y luego son olvidados por la fauna digital, quedando eternas las heridas físicas, emocionales y mentales en quienes son el centro del espectáculo macabro y/o sus familiares.

Ante lo anteriormente expuesto surgen las interrogantes: ¿Qué hace a una persona, indistintamente de su edad, autolesionarse para ganar popularidad?. ¿Es nueva esta tendencia?. ¿Qué impulsa a un espectador a consumir este contenido?.

DE LOS ROMANOS AL PRESENTE

La investigadora Ingrid Sarchman, citada por Página 12, recalcó que “la espectacularización del sufrimiento ajeno no es nueva. En la Edad Media, los castigos eran públicos y ritualizados. Lo que cambia hoy es la simultaneidad global y la monetización del dolor”.

Tal como lo menciona la especialista, el dolor, la humillación, la vejación como fuente de espectáculo, penosamente, es parte de la historia de la humanidad, especialmente la occidental. Esto se ha evidenciado de forma amplia en investigaciones, libros y producciones audiovisuales.

Uno de los capítulos históricos más emblemáticos al respecto son los espectáculos que tenían lugar en el Coliseo de Roma, un espacio que se convirtió en epicentro de esta cultura visual de la violencia y que ha sido inspiración para obras del séptimo arte. De acuerdo a registros arqueológicos y estudios históricos, más de 500.000 personas y un millón de animales murieron en estas arenas.

Entre las costumbres romanas existían diversos tipos de “distracciones” centrados en la violencia. Los munera gladiatoria, por ejemplo, eran combates entre gladiadores (esclavos, prisioneros o ciudadanos libres entrenados) que se ofrecían como “regalo” en funerales, celebraciones imperiales o campañas políticas. Su carácter violento yace implícito en la génesis de su nombre; a los donativos público ofrecidos por personas adineradas y esto incluía los espectáculos se les denominaba munus. El primer registro de esta actividad se ubica en el año 264 a.C. en el Foro Boario y evolucionó hasta convertirse en una industria emocional que movilizaba multitudes.

Otro evento similar fueron las Venationes que consistía en cacerías de animales salvajes traídos de todos los rincones del Imperio: leones, tigres, osos, rinocerontes, incluso elefantes. Los cazadores, también llamados “venatores”, enfrentaban a las bestias en escenas coreografiadas de muerte y resistencia. El público era agasajado con comida, perfumes y sorteos, celebraba cada victoria como si fuera propia.

Pero, sin duda, uno de los espectáculos más terribles eran los Supplicia. Se trataba de ejecuciones públicas que eran dramatizadas y muchas veces inspiradas en mitos. Los condenados eran expuestos en la arena para ser devorados por animales o asesinados de formas teatrales. El dolor se convertía en narrativa, era la forma en la que poder “enseñaba” a sus súbditos lo que no debía hacerse.

Estos castigos públicos continuaron como rituales de control. La horca, la guillotina, el desmembramiento público, el asno de arena, el cepo, eran formas de exposición que no solo tenían el fin de “mostrar las consecuencias” de una conducta reprochable por las figuras de poder, contaban estos con escenario, pueblo y audiencia.

Ciertamente, querida y querido lector, actualmente estas acciones no son tan explícitas y accesibles. Sin embargo, aunque pareciera insólito, aún existen personas atraídas por este tipo de “entretenimientos”. Una muestra de ello son los videos snuff, los cuales circulan en plataformas clandestinas. ¿Por qué esta tendencia del ser humano a buscar el morbo como consumo?.

DOPAMINA DEL DESASTRE

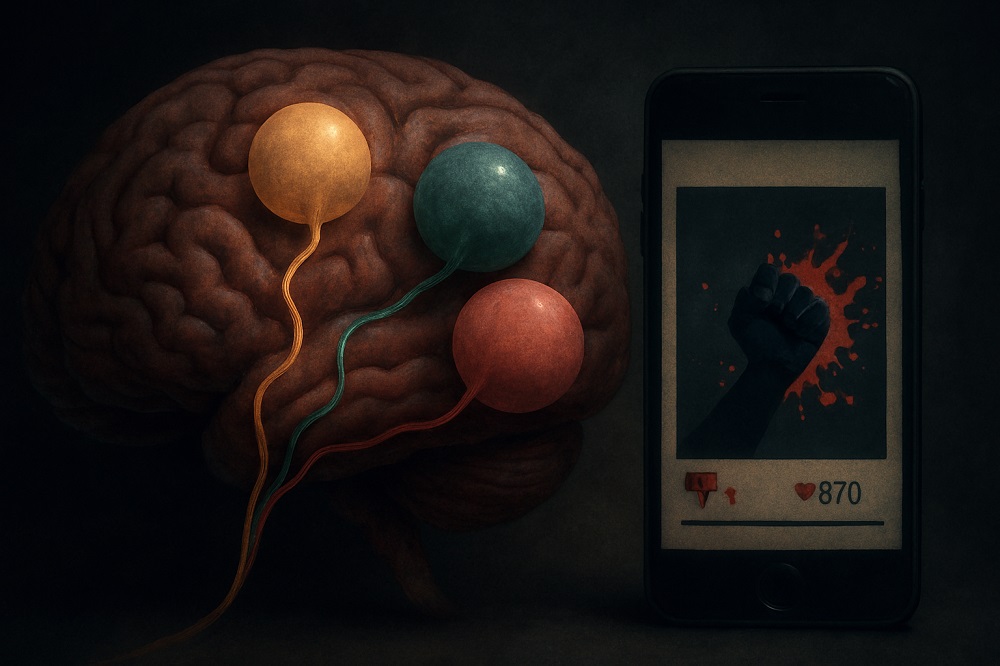

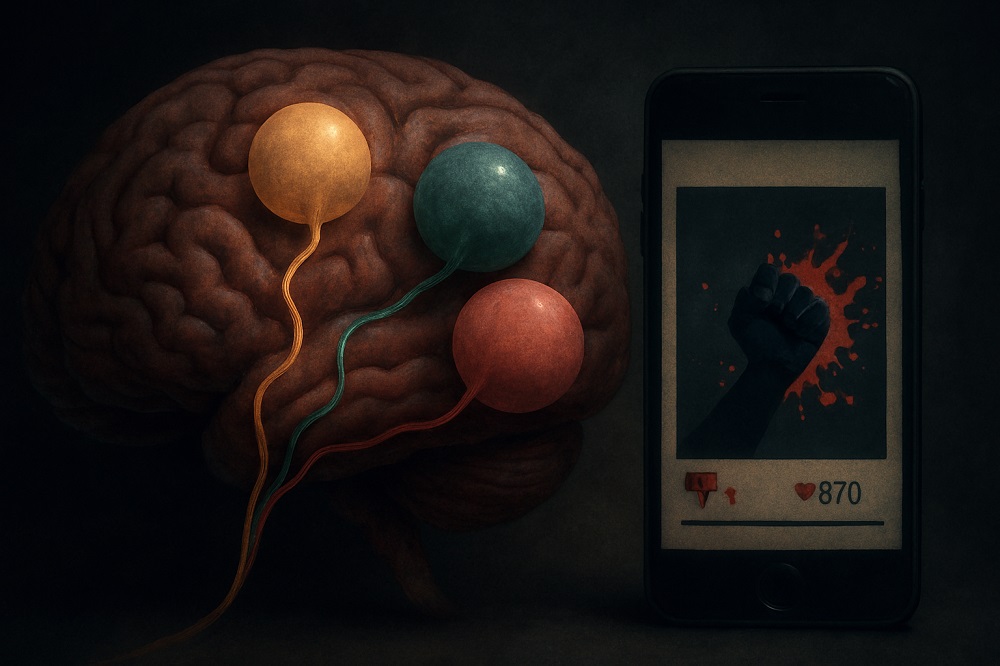

Nuevamente la dopamina aparece sobre la mesa, la misma sustancia del placer, causante en gran parte de la adicción. Diversos estudios encontrados en la web, por ejemplo, en publicaciones de National Geographic, refieren que, ante un contenido violento, el cuerpo se prepara para la acción, por lo que se segrega dopamina, adrenalina, noradrenalina.

Ver un videojuego, vídeo o película que contenga escena violenta provoca una excitación intensa, un estado de alerta, que es interpretado por el cerebro como una suerte de recompensa. La liberación constante de estas sustancias por contenidos extremos puede llevar a la adicción, incluso si a nivel consciente lo desaprueban.

La búsqueda constante de estos estímulos afecta el sistema de “frenos” en el cerebro por la sobreexcitación. Si a lo anterior se le suma que los algoritmos se configuran de acuerdo al tiempo de exposición de un contenido frente a la pantalla, encontraremos la respuesta de por qué alrededor de 15.000 personas permanecieron indiferentes en la transmisión de Jean Pormanove, sin intervenir, aunque sea reportando el delito que se desarrollaba detrás de la pantalla.

Relacionado con lo anterior también está el fenómeno del doomscrolling (consumo compulsivo de noticias negativas). De acuerdo con los investigadores, el dolor ajeno atrae, engancha, anestesia, por lo que el sufrimiento convertido en contenido se transforma en ansiedad, la ansiedad busca más ansiedad y el algoritmo lo sabe… Y lo premia.

No hacen falta coliseos, bestias salvajes ni gradas como en la antigua Roma, basta la pantalla de un celular. Una pelea entre vecinos, una disputa marital que llega a los golpes, las burlas de una persona que tenga unas características físicas diferentes al promedio; una golpiza entre diputados, estudiantes, cualquier persona, la violencia se digitaliza, edita y finalmente se monetiza. El sufrimiento se vuelve identidad, un capital simbólico que conecta con la dopamina y la adrenalina cerebral.

Estas circunstancias ocurren con cualquier forma de dolor, por lo que la tristeza, el llanto intenso por la muerte de un familiar, el desamor o la desesperación se transforma en un performance digital que muchos convierten en su marca personal, para hacerse visibles.

La frontera entre lo íntimo y lo público se diluye. El dolor se convierte en narrativa y esta a su vez espectáculo.

MIRAR SIN DAÑAR

Si bien la historia muestra que el dolor convertido en espectáculo ha formado parte de la cultura de la sociedad, no se puede asumir como parte indeleble del ser humano. Se trata de resignificar el pensamiento para sustituir estas narrativas por otras que dignifiquen y no humillen.

Esta espectacularización del sufrimiento interpela a gobiernos, empresas, usuarios. ¿Cómo regular lo que se viraliza en segundos?. ¿Cómo educar para mirar sin dañar?. ¿Cómo construir plataformas que no premien el sufrimiento?.

Tal como difunde el portal Faro Digital: se requiere la concreción de “una conversación que falta”. No basta con leyes, controles, cuando hay miles que se ríen o se excusan detrás de “es solo una imagen”. La educación comienza ahí: cuestionando la violencia que se muestra como un “inocente contenido”.

Tal como dijo la ministra francesa de IA y Tecnología Digital, Clara Chappaz, sobre el caso de Jean Pormanove: “la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es opcional, es la ley”; sin embargo, la ley llegó tarde, el espectáculo ya había ocurrido y el daño ya había sido compartido.

La responsabilidad colectiva exige repensar las relaciones entre empresas digitales y Estados. No basta con regular: hay que educar, interpelar, transformar. La ética debe avanzar al ritmo de la tecnología y la mirada debe recuperar su humanidad. El desafío no es tecnológico, es simbólico, ético y humano.

La muerte del streamer francés Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove, estremeció a Europa y a todo el mundo. Luego de 289 horas de transmisión en la plataforma Kick, este ex soldado de 46 años falleció frente a las pantallas ante la mirada de más de 15.000 espectadores. Golpes, humillaciones y hasta intentos de estrangulamiento fueron parte de un cruel y macabro espectáculo que culminó en una muerte cuyas causas aún son investigadas.

Su fallecimiento fue, tal como el título de la famosa obra de Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. Desde hace tres años, este militar retirado había ganado popularidad en las redes por las largas sesiones en directo en las que participaba como protagonista de actos violentos en contra de su humanidad.

De acuerdo con la periodista de El País, Carmela Ríos, estas vejaciones, además de sumarle alrededor de medio millón de seguidores, le hacían ganar 6.000 euros al mes, a lo que se le agregaban las donaciones que en las transmisiones en vivo le enviaban los espectadores, junto con peticiones como “estrangúlalo, quiero verlo morir”.

¿Entonces, quienes realmente son los victimarios del crimen de Pormanove?. Lógicamente los que golpearon y vejaron de forma directa al streamer francés. No obstante, si hablamos de financiamiento, permisividad de este contenido y autoría intelectual, incluso, de quienes compartieron “inocentemente” este maltrato ¿también no serían cómplices de un asesinato?. ¿Cuál es la regulación que se aplica a estas plataformas?. ¿No estaríamos en presencia de un suicidio?.

OTROS CASOS

El caso de este streamer francés no es el único. En 2013, una joven japonesa de 14 años, cuyo nombre en redes era Rorochan_1999, murió tras lanzarse desde un edificio durante una transmisión en vivo. Antes de su deceso, la adolescente mostraba comportamientos autodestructivos a través de sus publicaciones en la plataforma Twitcasting. Tiempo después, se conoció que tales maltratos que se propinaba respondían a las peticiones y a la presión de sus seguidores. Su deseo de volverse viral la llevó a ser estrella fugaz de un espectáculo sin retorno.

De este lado del charco también ocurre. En Venezuela, el pasado 26 de diciembre de 2024, María Elaine Herrera Bohórquez se prendió fuego durante una transmisión en vivo en TikTok. El ofrecimiento de una “ballena”, ícono virtual que equivale a 25 dólares dentro de la plataforma, llevó a esta joven de 23 años con discapacidad motora a cumplir el reto de encender parte de su franela. Lo que no previó fue que las llamas se salieran de control y le causaran quemaduras de segundo y tercer grado, que a los pocos días le ocasionó la muerte.

En sintonía con los hechos anteriores, un informe de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México difundido en mayo del presente año, alertó sobre el aumento de fallecimientos por el cumplimiento de desafíos virales. Para el momento, advirtió que al menos 48 muertes ocurrieron por retos como el Superman Challenge, el dusting con aerosoles, y otros retos físicos extremos. Igualmente, la investigación mencionaba intoxicaciones, fracturas, convulsiones y autolesiones en adolescentes que buscaban popularidad en redes.

Lo más lamentable de estos desafíos es que la mayoría tiene un reinado viral por pocos días o semanas y luego son olvidados por la fauna digital, quedando eternas las heridas físicas, emocionales y mentales en quienes son el centro del espectáculo macabro y/o sus familiares.

Ante lo anteriormente expuesto surgen las interrogantes: ¿Qué hace a una persona, indistintamente de su edad, autolesionarse para ganar popularidad?. ¿Es nueva esta tendencia?. ¿Qué impulsa a un espectador a consumir este contenido?.

DE LOS ROMANOS AL PRESENTE

La investigadora Ingrid Sarchman, citada por Página 12, recalcó que “la espectacularización del sufrimiento ajeno no es nueva. En la Edad Media, los castigos eran públicos y ritualizados. Lo que cambia hoy es la simultaneidad global y la monetización del dolor”.

Tal como lo menciona la especialista, el dolor, la humillación, la vejación como fuente de espectáculo, penosamente, es parte de la historia de la humanidad, especialmente la occidental. Esto se ha evidenciado de forma amplia en investigaciones, libros y producciones audiovisuales.

Uno de los capítulos históricos más emblemáticos al respecto son los espectáculos que tenían lugar en el Coliseo de Roma, un espacio que se convirtió en epicentro de esta cultura visual de la violencia y que ha sido inspiración para obras del séptimo arte. De acuerdo a registros arqueológicos y estudios históricos, más de 500.000 personas y un millón de animales murieron en estas arenas.

Entre las costumbres romanas existían diversos tipos de “distracciones” centrados en la violencia. Los munera gladiatoria, por ejemplo, eran combates entre gladiadores (esclavos, prisioneros o ciudadanos libres entrenados) que se ofrecían como “regalo” en funerales, celebraciones imperiales o campañas políticas. Su carácter violento yace implícito en la génesis de su nombre; a los donativos público ofrecidos por personas adineradas y esto incluía los espectáculos se les denominaba munus. El primer registro de esta actividad se ubica en el año 264 a.C. en el Foro Boario y evolucionó hasta convertirse en una industria emocional que movilizaba multitudes.

Otro evento similar fueron las Venationes que consistía en cacerías de animales salvajes traídos de todos los rincones del Imperio: leones, tigres, osos, rinocerontes, incluso elefantes. Los cazadores, también llamados “venatores”, enfrentaban a las bestias en escenas coreografiadas de muerte y resistencia. El público era agasajado con comida, perfumes y sorteos, celebraba cada victoria como si fuera propia.

Pero, sin duda, uno de los espectáculos más terribles eran los Supplicia. Se trataba de ejecuciones públicas que eran dramatizadas y muchas veces inspiradas en mitos. Los condenados eran expuestos en la arena para ser devorados por animales o asesinados de formas teatrales. El dolor se convertía en narrativa, era la forma en la que poder “enseñaba” a sus súbditos lo que no debía hacerse.

Estos castigos públicos continuaron como rituales de control. La horca, la guillotina, el desmembramiento público, el asno de arena, el cepo, eran formas de exposición que no solo tenían el fin de “mostrar las consecuencias” de una conducta reprochable por las figuras de poder, contaban estos con escenario, pueblo y audiencia.

Ciertamente, querida y querido lector, actualmente estas acciones no son tan explícitas y accesibles. Sin embargo, aunque pareciera insólito, aún existen personas atraídas por este tipo de “entretenimientos”. Una muestra de ello son los videos snuff, los cuales circulan en plataformas clandestinas. ¿Por qué esta tendencia del ser humano a buscar el morbo como consumo?.

DOPAMINA DEL DESASTRE

Nuevamente la dopamina aparece sobre la mesa, la misma sustancia del placer, causante en gran parte de la adicción. Diversos estudios encontrados en la web, por ejemplo, en publicaciones de National Geographic, refieren que, ante un contenido violento, el cuerpo se prepara para la acción, por lo que se segrega dopamina, adrenalina, noradrenalina.

Ver un videojuego, vídeo o película que contenga escena violenta provoca una excitación intensa, un estado de alerta, que es interpretado por el cerebro como una suerte de recompensa. La liberación constante de estas sustancias por contenidos extremos puede llevar a la adicción, incluso si a nivel consciente lo desaprueban.

La búsqueda constante de estos estímulos afecta el sistema de “frenos” en el cerebro por la sobreexcitación. Si a lo anterior se le suma que los algoritmos se configuran de acuerdo al tiempo de exposición de un contenido frente a la pantalla, encontraremos la respuesta de por qué alrededor de 15.000 personas permanecieron indiferentes en la transmisión de Jean Pormanove, sin intervenir, aunque sea reportando el delito que se desarrollaba detrás de la pantalla.

Relacionado con lo anterior también está el fenómeno del doomscrolling (consumo compulsivo de noticias negativas). De acuerdo con los investigadores, el dolor ajeno atrae, engancha, anestesia, por lo que el sufrimiento convertido en contenido se transforma en ansiedad, la ansiedad busca más ansiedad y el algoritmo lo sabe… Y lo premia.

No hacen falta coliseos, bestias salvajes ni gradas como en la antigua Roma, basta la pantalla de un celular. Una pelea entre vecinos, una disputa marital que llega a los golpes, las burlas de una persona que tenga unas características físicas diferentes al promedio; una golpiza entre diputados, estudiantes, cualquier persona, la violencia se digitaliza, edita y finalmente se monetiza. El sufrimiento se vuelve identidad, un capital simbólico que conecta con la dopamina y la adrenalina cerebral.

Estas circunstancias ocurren con cualquier forma de dolor, por lo que la tristeza, el llanto intenso por la muerte de un familiar, el desamor o la desesperación se transforma en un performance digital que muchos convierten en su marca personal, para hacerse visibles.

La frontera entre lo íntimo y lo público se diluye. El dolor se convierte en narrativa y esta a su vez espectáculo.

MIRAR SIN DAÑAR

Si bien la historia muestra que el dolor convertido en espectáculo ha formado parte de la cultura de la sociedad, no se puede asumir como parte indeleble del ser humano. Se trata de resignificar el pensamiento para sustituir estas narrativas por otras que dignifiquen y no humillen.

Esta espectacularización del sufrimiento interpela a gobiernos, empresas, usuarios. ¿Cómo regular lo que se viraliza en segundos?. ¿Cómo educar para mirar sin dañar?. ¿Cómo construir plataformas que no premien el sufrimiento?.

Tal como difunde el portal Faro Digital: se requiere la concreción de “una conversación que falta”. No basta con leyes, controles, cuando hay miles que se ríen o se excusan detrás de “es solo una imagen”. La educación comienza ahí: cuestionando la violencia que se muestra como un “inocente contenido”.

La perversión encontró en la imagen su escenario perfecto: son las redes el lugar idóneo donde mirar sin asumir, dañar sin tocar. La violencia ya no necesita contacto físico: le basta con una pantalla.

Tal como dijo la ministra francesa de IA y Tecnología Digital, Clara Chappaz, sobre el caso de Jean Pormanove: “la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es opcional, es la ley”; sin embargo, la ley llegó tarde, el espectáculo ya había ocurrido y el daño ya había sido compartido.

La responsabilidad colectiva exige repensar las relaciones entre empresas digitales y Estados. No basta con regular: hay que educar, interpelar, transformar. La ética debe avanzar al ritmo de la tecnología y la mirada debe recuperar su humanidad. El desafío no es tecnológico, es simbólico, ético y humano.

Ver más artículos de Natchaieving Méndez en